奥多摩の山地林内の腐木に生えていました。

確信はありませんので、ご注意ください。

生えている雰囲気はナガヒツジゴケに似ているように思いました。

蒴柄は平滑で、毛尖なのは間違いないと思います。

ハネヒツジゴケは蒴柄にパピラがあって、基本的に鋭尖頭なのではずれます。

縦皺はほとんどないと判断しました。

そうなりますと、深い縦皺があるはずのナガヒツジゴケははずれます。

ヒモヒツジゴケとは以下の点で違うと思いました。

この個体は、葉身は三角状卵形、葉身上部は漸尖している、お椀状は顕著ではない、葉身細胞は幅広くない、葉身上部に鋸歯なし、枝はあまり立ち上がらない。

葉身中部の細胞は75~85μmほどもあり、図鑑の記述よりもかなり長いです。

キヌヒツジゴケも結構合いますが、関東に記録がなく、出しにくいです。

写真1:腐木に群生

写真2:生育状況

写真3:生育状況

写真4:蒴の様子

写真5:全形

写真6:全形。古い枝と新しい枝で色が違います。

写真7:

写真8:

写真9:茎葉の方が少し幅広か

写真10:枝葉と茎葉の大きさはほとんど同じ?

写真11:蒴柄は平滑

写真12:茎葉

写真13:茎葉

写真14:葉身下部

写真15:葉身下部の細胞

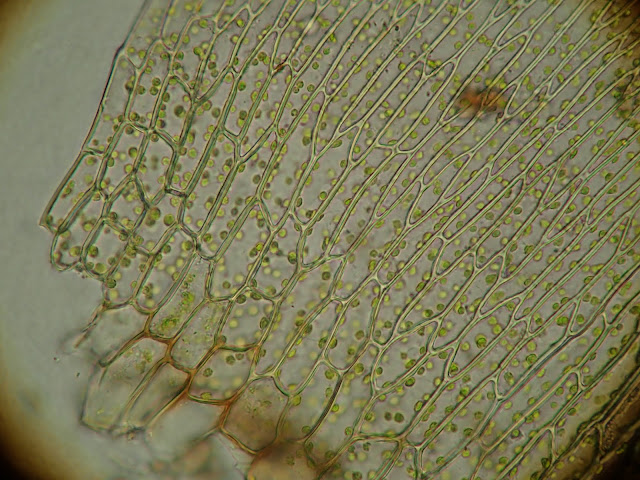

写真16:葉身中部

写真17:葉身中部の細胞。75×6μmほどありました。

写真18:葉身中部の細胞。85×6μmほどありました。

写真19:葉身上部。ほとんど全縁のようです。

写真20:葉先